当全球目光聚焦2018年韩国平昌,一张精心编排的比赛表,已然成为这场冰雪盛典无声的指挥棒。它不仅是赛事的冷媒介,更是连接运动员竞技巅峰、观众观赛热情与赛事运营血脉的核心枢纽。这份精密的时间地理图谱,其背后的设计逻辑深刻影响着赛事的成败与各方体验,堪称冬奥会的隐形骨架与活力源泉。

️ 时空平衡的艺术

赛事地理分布巧妙地利用了平昌及周边地区(如江陵、旌善)的特色场馆集群。高山滑雪比赛集中于旌善高山中心,而短道速滑、花样滑冰等备受瞩目的项目则安排在江陵冰上运动综合体内,形成高效的赛事地理矩阵。这种集群化布局显著缩短了转播设施、技术团队及工作人员在赛区间移动的距离,降低了物流成本,提升了资源调配的灵活性。

时间编排则展现出惊人的精密感。赛事从清晨持续至深夜,兼顾了不同时区的全球观众需求(尤其是北美黄金时段),同时充分考虑了运动员恢复周期与竞技状态。例如,对体能要求极高的越野滑雪长距离项目,通常安排在上午气温较低、雪况相对稳定的时段举行(国际奥委会技术报告,2018),而更具观赏性的短道速滑决赛则多出现在晚间黄金收视时段。这种时空双维度的平衡,是确保赛事顺畅运行的底层密码。

转播的黄金方程式

电视转播权收入是现代奥林匹克运动的经济命脉。NBC环球为平昌冬奥会支付了巨额版权费用,其需求对赛程安排具有显著影响力。比赛表的设计将花样滑冰团体赛、短道速滑以及自由式滑雪空中技巧等北美观众喜爱的热门项目和明星选手(如肖恩·怀特、克洛伊·金)的决赛,策略性地安排在北京时间上午或北美东部时间黄金晚间进行(NBC Sports Executive Interview, 2017)。

这种时差导向的编排最大化地保障了北美广告商的曝光价值与收视率峰值数据。为平衡全球观众权益,一些焦点赛事如速度滑冰部分决赛、冰球关键场次也被安排在欧洲收视相对友好的时段。国际奥委会传播部门强调,全球收视覆盖与商业回报的平衡,是大型赛事日程制定的首要考量因素之一(IOC Media Guide, PyeongChang 2018)。

⏱️ 运动员的生物钟战场

顶尖运动员的竞技状态往往与精确的生物节律息息相关。平昌冬奥会赛程对运动员备战提出了严峻挑战。北欧两项运动员需要适应清晨的跳台滑雪与下午的越野滑雪比赛间隔,这对体温调节和能量恢复提出极高要求。研究表明,来自不同时区的运动员需要至少一周适应期才能有效克服时差对生理机能(如反应时间、最大摄氧量)的负面影响(荷兰屯特大学运动科学中心,2018)。

密集的赛程更是对运动员恢复能力的极限考验。例如在高山滑雪项目中,部分运动员需在短时间内连续参加滑降、超级大回转等高速竞速项目,肌肉疲劳累积与受伤风险显著升高。荷兰速度滑冰队为此引入了先进的冷疗舱和个性化营养补充方案,力求在间隔甚短的比赛间实现高效恢复(荷兰速滑队医疗报告,2018)。赛事日程表的强度设计,无形中成为左右奖牌归属的关键变量。

超越赛场的遗产密码

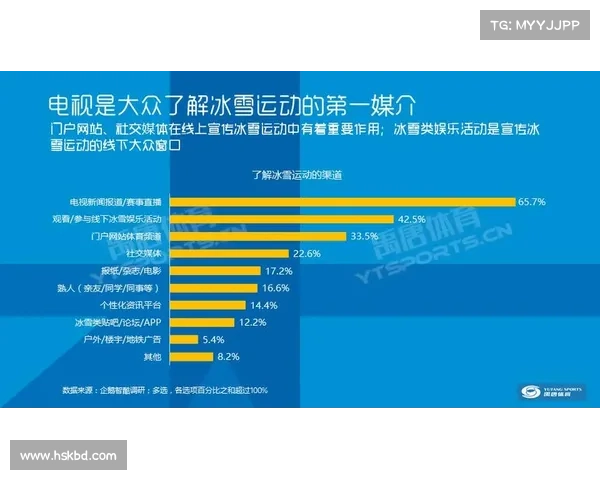

赛事日程的智慧远不止于赛期内的17天。其设计本身蕴含着推动冰雪运动普及与区域发展的长远目光。冬奥组织者将部分新兴或极具观赏性的项目(如单板滑雪大跳台、混合团体项目)安排在周末或黄金时段,精准锁定青少年及家庭观众群体。这种策略显著提升了相关项目的媒体曝光度与社会关注度,为后奥运时代的群众参与奠定基础。

场地赛后利用与区域联动同样是赛程规划的重中之重。集中安排冰上项目于江陵、雪上项目于平昌的方案,不仅优化了赛时运行效率,更塑造了清晰的“双城”冰雪定位,为赛后打造差异化的冰雪旅游目的地提供先天优势。例如江陵冰上中心在赛后持续举办国际滑联赛事并开放公众滑冰,其成功运营与赛程规划所营造的聚焦效应密不可分(江陵市体育局年度报告,2022)。

海燕政策研究论坛线路1冬奥赛程的智慧启示

平昌冬奥会比赛表绝非简单的日程罗列,它是一部融合了体育科学、商业智慧、全球传播与区域发展战略的动态交响谱。从平衡全球时差以捕捉黄金收视,到精确考量运动员生理极限;从优化资源流动效率,到播撒冰雪运动的未来火种,其复杂决策深刻影响着冬奥会的整体面貌与长远价值。

这份精密图谱启示我们:未来大型赛事的日程编排,亟需更深层地融合人工智能预测模型,实时整合天气变化、交通数据与观众偏好;同时强化“运动员中心”理念,将生理周期监测数据纳入日程制定依据。深入研究赛程安排对不同群体(运动员、观众、主办社区)的长期心理与社会影响,将是优化全球体育赛事遗产的关键方向。每一份赛程表背后,都凝聚着洞察需求、平衡多元、面向未来的智慧光芒。